Harnsteine beim Hund – ein vielgestaltiges Geschehen

Allgemeiner Überblick über Harnsteine

Harnsteine beim Hund können aus den verschiedensten Materialien bestehen und haben dementsprechend auch unterschiedliche Entstehungsursachen. Vor der Therapie muss erst einmal der Steintyp festgestellt werden, da je nach Zusammensetzung unterschiedliche Therapieansätze eingesetzt werden können.

Von Kristallen zu Steinen

Wie entstehen Harnsteine im Harntrakt des Hundes?

Wenn sich im Harntrakt des Hundes Ablagerungen bilden, so werden diese, wenn sie mikroskopisch klein sind, als Kristalle bezeichnet, bei größeren, mit dem bloßen Auge erfassbaren Dimensionen spricht man von Harnsteinen. Verschiedenste Faktoren nehmen auf die Bildung von Harnsteinen Einfluss, so z.B. die Rasse, genetische Veranlagung, Stoffwechselerkrankungen, der pH-Wert des Urins, Infektionen des Harntrakts sowie die Ernährung des Hundes.

Risikofaktoren für Harnsteinbildung

Welche Hunde sind besonders gefährdet?

Der exakte Entstehungsmechanismus von Harnsteinen ist nicht bekannt, jedoch gibt es verschiedene Theorien, wie es im Harntrakt zur Harnsteinbildung kommt. Eine Theorie geht davon aus, dass zu Beginn kleinste Kristalle sich mit anderen Kristallen oder aber auch mit im Urin üblicherweise vorkommenden anderen Substanzen zusammenschließen. Auch Nahtmaterial kann einen solchen Kristallisationskern darstellen, an dem sich weitere Kristalle anheften, sodass das Steinwachstum beginnt. Eine andere Theorie unterstellt, dass im Harn des Hundes zu viele Bestandteile des jeweiligen Steintyps vorhanden sind, sodass diese sich zu Kristallen zusammenschließen und ausfallen und durch Zusammenschluss dieser Kristalle dann größere Gebilde entstehen. Wenn der Hund ausreichend viel trinkt, können die gebildeten Kristalle durch den normalen Urinfluss ausgespült werden, bevor es zur Steinbildung kommt. Wenn dies nicht geschieht, wachsen die Zusammenschlüsse weiter, bis sie zu groß sind, um die Blase auf natürlichem Wege zu verlassen.

Es gibt Harnsteine, die nur aus einer „steintypischen“ Zusammensetzung bestehen, aber es gibt auch gemischte Steine oder es kommen mehrere Steinarten gleichzeitig vor, weil sich im Verlaufe der Erkrankung die einflussnehmenden Faktoren wie z.B. der pH-Wert geändert haben und nach Bildung der einen Steinart nun die Bildung einer anderen begünstigt wird.

Die durch den Hund gezeigten Symptome hängen vom Ausmaß der Erkrankung, d.h. von der Größe und Zahl der Harnsteine sowie von deren Lage im Harntrakt (z.B. in der Blase oder aber in der Harnröhre, wo es dann zu einer Verlegung kommen kann) ab. Männliche Tiere sind häufiger von wahrnehmbaren Problemen durch Harnsteine betroffen als weibliche, weil bei ihnen die Harnröhre länger ist und eine Biegung hat, was das (symptomlose oder -arme) Ausschwemmen von Harnsteinen oder -kristallen erschwert. Ebenso sind kleinere Hunderassen häufiger betroffen als große Hunde, da bei ihnen das abgesetzte Urinvolumen kleiner ist und sie zudem insgesamt seltener pro Tag Urin absetzen als große Hunde. Dies führt zu einer längeren Verweildauer des Urins in der Blase und damit zu einem höheren Risiko von Kristall- und Steinbildung.

Symptome bei Harnsteinen

So erkennst du eine Harnsteinproblematik beim Hund

Klinisch zeigt sich eine Harnsteinproblematik oft durch vermehrtes Absetzen von Urin in kleinen Mengen; dieser kann auch blutig sein. Gelegentlich zeigt sich aber auch eine (vorübergehende) Harninkontinenz oder es werden spontan kleine Harnsteine mit dem Urin abgesetzt. In schweren Fällen kann es zur Verlegung der Harnröhre durch einen Stein kommen. Dies ist hochgradig schmerzhaft und muss daher umgehend beim Tierarzt vorgestellt werden, auch weil es durch den Stau des Urins zu einer starken Dehnung der Blase und zu einem Rückstau des weiterhin gebildeten Urins in die Nieren kommt.

Struvit, Oxalat & Co.

Die häufigsten Harnsteinarten beim Hund

Die am häufigsten auftretenden Steinarten beim Hund sind Struvitsteine (diese bestehen aus Magnesium, Phosphor und Ammoniak) sowie Calciumoxalatsteine (bestehend aus Calcium und Oxalsäure). Daneben gibt es noch weitere Steintypen wie Urat- oder Cystinsteine, die vor allem bei bestimmten, dafür veranlagten Rassen auftreten.

Diagnose von Harnsteinen beim Hund

Welche Untersuchungsmethoden liefern sichere Ergebnisse?

Die Diagnose erfolgt, nach einer klinischen Verdachtsdiagnose, aufgrund der gezeigten Symptomatik durch Laboranalyse der Harnsteine. Operativ entfernte Steine sollten zur Untersuchung an ein Speziallabor geschickt werden, wo dann bevorzugt eine sogenannte quantitative physikalische Analyse vorgenommen wird.

Dabei wird nicht nur die Steinart (oder die Steinarten bei Mischsteinen oder mehreren Steinen unterschiedlichen Typs) bestimmt, sondern auch der jeweilige Anteil eines Steintyps an der Gesamtmenge des Steins oder der Steine, was wesentlich genauer ist als eine qualitative chemische Analyse. Bei Mischsteinen, bei denen der Kern eine andere Zusammensetzung haben kann als die äußeren Steinschichten, gibt die Analyse außerdem Hinweise auf die auslösende Ursache.

Inhalt: 100 Gramm (197,50 €* / 1000 Gramm)

Warum eine genaue Steinanalyse wichtig ist

Der Schlüssel zur richtigen Therapie

Weitere diagnostische Möglichkeiten stellen Röntgen- und Ultraschalluntersuchungen dar. Diese geben jedoch keinen Aufschluss über die Art der vorliegenden Steine, sondern tragen nur Informationen bezüglich der Größe, Anzahl und Lage der Steine im Harntrakt bei.

Bildgebung und Harnsediment

Was Röntgen, Ultraschall und Urinuntersuchungen leisten können

Untersuchungen des Harnsediments, also des Anteils am Urin, der sich beim Stehenlassen unten absetzt, können nur Hinweise auf die möglicherweise beteiligte Steinart liefern, da identifizierte Kristalle nicht unbedingt identisch mit der Zusammensetzung möglicherweise vorliegender Steine sein müssen. Außerdem können Kristalle im Urin auch ohne Steinbildung vorkommen, ebenso wie es Harnsteine geben kann, ohne dass eine Kristallbildung im Harnsediment nachweisbar ist. Eine Harnsedimentuntersuchung wird allerdings häufig im Rahmen von Verlaufskontrollen nach einer operativen Entfernung oder diätetischen Auflösung (sofern möglich) der Steine durchgeführt, um frühzeitig Hinweise auf erneute Harnsteinbildung zu bekommen.

Therapie und Prävention

Wie es nach der Diagnose weitergeht

Wenn Harnsteine eindeutig diagnostiziert wurden und der zugrundeliegende Steintyp möglichst genau bestimmt ist, gibt es – abhängig von der Zusammensetzung der Harnsteine – zwei mögliche Behandlungswege: Entweder erfolgt eine operative Entfernung der Steine mit anschließender Futterumstellung, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Oder es wird versucht, die Harnsteine durch bestimmte diätetische Maßnahmen aufzulösen. Ist diese Auflösung erfolgreich, folgt im Anschluss ebenfalls eine speziell auf die jeweiligen auslösenden Faktoren des Steintyps abgestimmte Ernährung, die langfristig eine erneute Bildung von Harnsteinen verhindern soll.

Wie Du deinen Hund bei Harnsteinen gezielt ernähren kannst erfährst Du in unserem nächsten Artikel

Harnsteine beim Hund Teil II - Die richtige Ernährung

Literatur

Dillitzer, N. (2012). Tierärztliche Ernährungsberatung. 2. Auflage. Elsevier Urban & Fischer, München. Hand et al. (2010). Small Animal Clinical Nutrition. 5. Auflage. Mark Morris Institute, Kansas, USA.

Bilder

pexels® dom-bucci-281808-981062

pexels® tima-miroshnichenko-62352

pexels® tima-miroshnichenko-6235657

Harnsteine beim Hund sind nicht nur schmerzhaft, sondern auch hartnäckig. Erfahre wie du mit gezielter Fütterung die Entstehung neuer Steine vermeiden und den PH-wert steuern kannst.

Vitamine sind Nährstoffe, die in kleinen Mengen lebenswichtig für Deinen Hund sind, und nicht oder nicht in ausreichender Menge selbst hergestellt werden können. Hier erfährst Du alles über der Aufgaben und die Folgen einer Unter- und Überversorgung.

25.09.22

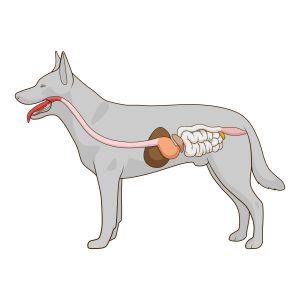

Der Verdauungstrakt des Hundes

Unser Hund – immer noch Wolf oder eher evolutionsbiologisch Begleiter des Menschen? Die Domestikation des Hundes und damit die evolutionsbiologische Anpassung an vom Menschen zur Verfügung gestellte Nahrung reicht weit zurück – einem Hund ähnelnde Fossil